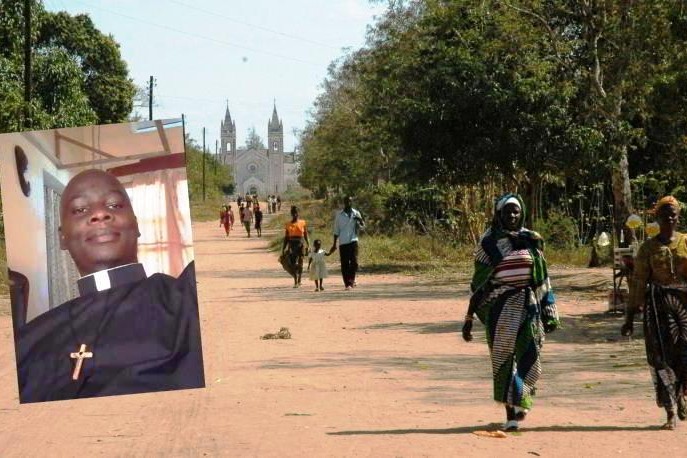

Pater Robert Ochola wurde in der Deutschsprachigen Provinz der Comboni-Missionare ausgebildet und studierte von 2001 bis 2006 in Innsbruck Theologie. Am 13. Februar 2022 wurde er als Pfarrer von Angal in der Diözese Nebbi (West Nile/ (Uganda) in sein Amt eingeführt. Die Menschen dort gehören dem Volk der Alur an. Pater Robert ist auch Ugander, kommt allerdings von den Acholi in der Diözese Gulu im nördlichen Uganda. Dieser Neuanfang hat ihn veranlasst, seine bisherigen Einsätze und Erfahrungen zu reflektieren.

Arbeitsschwerpunkte

Bei allen meinen Einsätzen habe ich in erster Linie versucht, die Menschen mit ihrer Kultur – inklusive Sprache – und ihrer aktuellen Situation kennenzulernen und wahrzunehmen, was Gott in einer solchen Situation von uns verlangt. In Südafrika war es die Rehabilitierung von den Nachwirkungen des jahrhundertelangen diskriminierenden und unterdrückenden Systems der Apartheid. Man konnte sehen, wie sich die Gegenreaktionen darauf in Fremdenfeindlichkeit, Anspruchsdenken und Verhaltensweisen der einfachen schwarzen Südafrikaner niederschlagen. Dazu kommen Korruption, die Ausbeutung der Regierung und des Landes durch die Elite und die wohlhabenden Südafrikaner. Das brachte mich dazu, mich mit den Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu beschäftigen. Doch schon bald wurde ich als Ausbilder für unsere Kandidaten in Pretoria eingesetzt. Das verlangte von mir, mehr Zeit für ihre ganzheitliche Ausbildung zu verwenden, damit sie glaubwürdige Menschen und Christen würden und, wenn das ihre Berufung ist, ins Postulat unserer Gemeinschaft und anschließend ins Noviziat gingen. Das Endergebnis könnte man menschlich gesehen als Misserfolg bezeichnen, denn keiner meiner Kandidaten wurde Comboni-Missionar.

Andererseits habe ich herzerwärmende Briefe von diesen ehemaligen Studenten erhalten, die jetzt in der Wirklichkeit ihrer eigenen Welt die Werte sehen, die ich ihnen zu vermitteln versucht hatte – Werte, die sie veranlassen, sich ihrer aktuellen Situation mit Mut, Zuversicht, Hoffnung und Verantwortungsbewusstsein zu stellen.

Als ich in mein Land und meine Heimatdiözese zurückkehrte, versuchte ich, die Erfahrungen, die ich in der Mission in Südafrika und während meines Studiums in Österreich gesammelt hatte, in die Ortskirche einzubringen, um sie zu bereichern, damit sie selbständig, selbsttragend und selbstverbreitend wird. Es war ein echter Kampf, denn bis dahin war die Kirchengemeinde, in der ich arbeitete, nur eine passive Empfängerin von materiellen und sakramentalen Mitteln aus dem Ausland. Die gleiche Aufgabe steht mir in meiner neuen Gemeinde bevor, da ich der erste schwarze Comboni-Pfarrer bin, der sich auch noch über manches entrüstet.

Bei all dem ist mir klargeworden, wie wichtig es ist, dass der Mensch zuerst Gott selbst kennenlernt. Wenn eine solche Begegnung tatsächlich stattgefunden hat, dann nimmt er bewusst und freudig seine von Gott gegebene und auf Christus ausgerichtete Berufung an, Gott in den Brüdern und Schwestern zu lieben und zu dienen und sich mit Fragen der Gerechtigkeit, des Friedens, der Schöpfung und aller Aspekte des Lebens zu beschäftigen. Dies kann für uns nur in lebendigen, funktionierenden christlichen Gemeinschaften verwirklicht werden.

Von daher ist es mir ein wesentliches Anliegen, „Kleine Christliche Gemeinschaften“ aufzubauen, insbesondere nach dem Modell von Lumko. An dessen Aktivitäten habe ich in den Jahren in Südafrika gerne teilgenommen. Allerdings war ich auch enttäuscht darüber, dass die christlichen Gemeinschaften, denen ich diente, nicht mehr streng nach den Methoden von Lumko arbeiteten.

Herausforderungen

In Südafrika ging es in der Gemeinschaft, in der ich arbeitete, darum, die Sprache zu lernen und sie angemessen zu verwenden. Die Xhosa-Sprache ist eine Bantu-Sprache und unterscheidet sich stark von meiner nilotischen Sprache. In bestimmten Kreisen des örtlichen Klerus erlebte ich in der Sakristei das, was ich als Fremdenfeindlichkeit bezeichnen würde. Aber auch bei meinen Mitbrüdern erlebte ich Spuren von Rassismus und ungerechter Diskriminierung. Ich wurde nicht nach dem Inhalt meiner Handlungen, sondern nach der Tatsache meines Seins beurteilt wurde. Das war sehr schmerzhaft, und es macht mir bis heute zu schaffen. Nach meiner Rückkehr nach Uganda erlebte ich die Herausforderung, das Abhängigkeitssyndrom, das in unserem Volk verankert ist, zu überwinden. Ich wurde zum schlechten Priester, denn ich verteilte kein Geld, um Kirchen zu bauen, Schulgeld zu bezahlen oder den Menschen das zu ermöglichen, woran sie bis dahin gewöhnt waren.

Eine weitere Herausforderung war bzw. ist die einer Kirche, die noch nicht als lebendige Einheit funktioniert: Die Erwachsenen- und Glaubensbildung ist einfach geblieben, ohne tief in die Kultur und das Denken der Menschen einzudringen, so dass es an Personal und Mitarbeitern in der Evangelisierung fehlt. In bestimmten Momenten hatte ich das Gefühl, dass die ganze Last der Kirche nur auf den Pfarrern liegt, aber nicht auf jedem Mitglied der Kirche.

Genau das sehe ich auch in der für mich neuen Gemeinde voraus. Das Stammesdenken könnte die Sache ebenfalls trüben, da es sich nicht um mein eigenes Volk handelt. Ich habe die Nachfolge eines Mitbruders angetreten, der das Glück hat, aus einem sehr wohlhabenden Umfeld zu stammen. Dementsprechend ist er sehr großzügig mit den Menschen umgegangen.

P. Robert Ochola Lukwiya